text & phot/神畑重三 協力/神畑養魚(株)

+++ Vol.1 +++

| 世界3番目の大きさを持つボルネオ島は、 珍しい魚、植物、動物の棲む魅惑の島。 この島を訪れたのは今回で5回目。特に、第1回目のチャーター機とボート乗り継ぎ何日もかけて訪れたスーパー・レッドアロワナの世界唯一の生息地メライ湖探索、第4回目の東カリマンタン(インドネシア領)のマハカム河上流のシマヤング湖に棲む世界唯一の淡水イルカ探索は強く印象の残るものだった。 この島は何度訪れても、その都度新しい発見と出会いがある。今回の旅でもまた新たなボルネオ大自然の神秘に出会えたのである。 |

淡水サメを求めて

|

今回の探検隊の目的は、東ボルネオのキナバタンガン川に短いシーズン中だけしか姿を見せないという淡水サメのリサーチであった。ボルネオ島は、太古の昔アジア大陸と陸続きで、ボルネオ南西部に位置するカリマンタン地区の魚は基本的にタイのメコン川とほぼ同じであるといわれている。しかし、北東部に位置するボルネオのサバ州の一帯は、カリマンタン地区とはまったく違うオリジナルの古代ボルネオ固有の魚が見られるという。有名な「ラフレシア」という世界最大の花もこの地方だけにしか生えていない。 |

■淡水ザメの棲む、キナハランガン川。透明度はほとんどない。 |

|

この探検は私とシンガポールの友人のパトリック、部下の後藤、鈴木の計4名のチームで決行した。シンガポールからクチンで乗り換え、第1の目的地であるサラワク州ミリーに着いたのは出発してから2日後の昼過ぎであった。このミリーはブルネイの国境までわずか50km足らずで、この辺りには有名なブルネイのベタ・マクロストマが棲んでいると言われる。しかし、目的を優先させるためベタの採集は残念ながら見合わせた。 翌朝ボートの発着場に着いて驚いたのは、ボートの大きさとデラックスさである。新幹線の「ひかり」のスマートな流線型で、定員50名の大型ボートだ。おまけにクーラーまで付いている。というのも、このサラワク川の奥地はジャングルで、道というものはほとんど無く、交通手段としてはボートか小型飛行機に頼るしかないのである。川の水は黄土色で透明度はゼロに近い。途中マルギーという所でボートを乗り換え、また上流を目指した。両岸にはうっそうとしたジャングルが続いているだけの単調な風景が限りなく続く。 約5時間の船旅を終えて、やっと目的地タナウに到着した。人家が4~5軒しかない小さな船着場だ。ここまでジープに乗り継ぎ、3~4時間かけて目的の奥地の村に行くことになった。出発前に全員に外科医が使うような大きなマスクが支給された。道中、土ボコリがすごいからだと言う。 |

■すさまじい土ボコリの道。他の車とすれ違うとしばらく前が見えない |

途中ですれ違うのは伐採した巨木を運ぶロングボディの大型トラックばかりで、出会ったら最後、しばらくは土ボコリで前が見えなくなってしまうほどで、マスクが威力を発揮する。アップダウンのあるジェットコースターのような道を約1時間ほど走ってやっとカイアン族(首長族)の村、LONG BEDIANにたどり着いた。車を降りるときには白いマスクがすっかり茶褐色に変色してしまっていた。村の入り口で、森の中で仕留めたらしい地の滴る猪の肉を重たそうに背負った兄弟に会った。やっと奥地に入ってきたなと実感する。 |

ピナン族(吹矢族)とカイアン族(耳長族)を訪れて

|

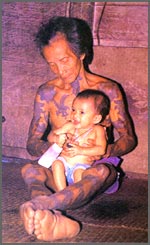

村の1軒の家で荷物を置き、すぐさまここから1時間ほどかけてピナン族(吹矢族)の所へ行くことになった。この村で見かけるお年よりは男も女も耳長である。女性は腕に手の込んだ刺青をしているが、この刺青は部族によってその模様が異なるらしい。昔はこの部族にしてもイバン族、ダヤック族にしても首狩族で、敵の狩り取った首の数を胸に彫り込んで武勲の勲章にしたらしい。その他に悪魔よけ、病気よけの目的もあるという。しかし、誰もが皆見かけによらず友好的で、ニコニコしながら写真を撮らせてくれるので気持ちが良い。 |

|

山道を全速で車を走らせるが、さすがにこの辺りになると対向車はほとんどなく土ボコリの心配もない。辺りは陰って来て「どこまで走るのか」と心配し始めた頃、ようやくペナン族の村にたどり着いた。 村といっても茅葺の掘っ立て小屋が一軒あるだけである。ペナン族は20~30人ほどの小グループでジャングルの中を移動し、狩猟しながら暮らしている。だから小屋もほとんど仮住まいなのであろう。小屋の中から族長の弟という青年が出てきた。背が高くフンドシを着けただけの裸で、手には長い吹き矢の筒を持っている。2mほどの長い筒の先端に槍が付いていて、仕留めた獲物を殺せるようになっている。手にとって見ると意外に軽いのに驚く。 彼らの説明では、この筒は5cm角ほどの硬質のコクタンやアカシアの木を削って作るという。筒の真中に矢の通る穴をどうやって開けるのか、根気のいる仕事で、1本作るのにすご時間と手間がかかるらしいことは推測できる。腰に下げた筒の中には25cm程度の長さの矢が30本ほど入っていたが、それらは2種類あって、鳥用のものは先端が細く鋭く尖っている。もう一つの獣用は先端が三角の矢じりの型をしている。細かい彫り物までしてあって、まるで芸術品である。 |

■カイアン族の男性。見事な刺青だ。 |

■猛毒の吹矢。2種類の形があり、精巧な彫り物がしてある。 |

手に取って見ようとすると慌てて止められた。先端の毒はジャングルの中に生えているキムトカリと言われる植物から採ったもので、ちょっとでも指に刺さるとすぐに指を切り落とさないと命を失うほどの猛毒だと脅された。彼らは50mほどの距離ならばほとんど的をはずすことがないという。実際に吹き矢を使ってみると、軽くフッと息を吹くだけで驚くほど遠くまで矢が飛んでいく。とにかくジャングルの中では強力な武器であるに違いない。 吹矢の青年にしろ、子供を抱いた女性にしろ、年齢を聞いてびっくり。皆10歳ほど若く見えるのだ。「ジャングルの中では何のストレスもない。それが彼らの若さの秘訣だ」と現地のガイドは言っていた。もう辺りはすっかり暗くなっていて、帰りを急がねばならなかった。 |